Ab Sommer haben wir ja eine neue Adresse. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann ist das wohl ziemlich bald.

So sieht es dort übrigens derzeit aus.

„Über uns“

Es gibt 33 Beiträge mit dem Schlagwort „Über uns“.

Marc Andreesen, Oliver Sinner und Otto

Fünfter und letzter Teil der mehrteiligen Serie zum zwanzigjährigen Bestehen der Page und zum zehnjährigen Bestehen von SinnerSchrader. Teil 1: Computersozialisierung bei Horten, Teil 2: Ein seltsames Protokoll, Teil 3: Schülerzeitung goes DTP, Teil 4: Ein vorlauter Leserbrief

Marc Andreesen beendete 1994 meine DFÜ-Leidenschaft. Zehn Jahre zuvor war ich das erste Mal online, zuerst mit dem C64 und einem DIY-Akustikkoppler, später mit Ataris und Intels sowie schnellen Modems. Abgesehen von den aufgehübschten Einstiegsseiten bei Compuserve und AOL blieb es aber im Kern – wie es bis dahin gespreizt-preußisch hieß – Datenfernübertragung. Texte und Dateien wurden von A nach B bewegt.

Andreesens Netscape-Browser verwandelte hingegen den Bildschirm in ein universelles Medium: Der Nutzer bewegte sich nun von A nach B nach irgendwohin. Der Computer hatte in meinen Augen seine Bestimmung gefunden, gleichzeitig Werkzeug und Medium zu sein.

Das ganze Jahr 1995 verbrachte ich wie im Rausch damit, Websites zu entwickeln, meine Professoren sahen mich selten und wenn, dann um am Monatsende in der Uni Onlinekosten zu sparen. Anfang 1996 hielt ich es für eine gute Idee, den Otto Versand als Kunden zu gewinnen.

Mein dortiger Ansprechpartner hieß Oliver Sinner, und eine Woche nach unserem ersten Kennenlernen schmiss er seinen Job und ich mein Studium; wir gründeten die Sinner + Schrader GbR. Wir erzählten allen, Online-Shopping sei die Zukunft, aber eigentlich wollten wir nur irgendwie dabei sein.

Auf der CeBIT 1996 planten wir unseren ersten richtigen Kunden zu gewinnen, denn Otto entwickelte sich nicht so wie geplant. Und irgendwie funktionierte es. Wir lernten Stephan Schambach kennen, der keine Lust mehr hatte, Next-Computer in Jena zu verkaufen, sondern einen Narren an der Diplom-Arbeit eines seiner studentischen Mitarbeiter gefressen hatte.

Frank Gessner, so sein Name, hatte eine Shopping-Software fürs Web entwickelt, der er augenzwinkernd Intershop nannte. Wir waren sofort begeistert und bekamen kurzerhand den Auftrag, das gesamte Benutzerinterface zu überarbeiten und leckere Demo-Shops zu entwickeln. Stephan Schambach erhielt Risikokapital und wir konnten Mitarbeiter einstellen.

Mit der Intershop-Referenz gelang es uns, die ersten großen Versandhändler zu überzeugen, ihre Verkaufsplattformen von uns entwickeln zu lassen. Und mit den Händlern kamen die Banken, Touristiker und Telekommunikationsunternehmen, denn sie alle wollten künftig direkt übers Web ihre Geschäfte abwickeln.

Aus unserer GbR wurde 1997 eine GmbH und zwei Jahre später die SinnerSchrader AG. Dreieinhalb Jahre nach Gründung war aus der 2-Mann-Firma eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit 70 Mitarbeitern geworden.

Heute entwickeln in Hamburg und Frankfurt rund 140 Mitarbeiter für Kunden wie die Deutsche Bank, comdirect, TUI, E-Plus, Tchibo oder die Süddeutsche Zeitung webbasierte Marketing- und Vetriebsplattformen. Und seit diesem Jahr steht auch wieder unser Startkunde Otto auf der Kundenliste.

Derweil erfindet sich das Web in diesen Monaten neu. Hohe Bandbreiten, ubiquitäre Verfügbarkeit und offene Standards sorgen für ein interaktiveres und leistungsfähigeres Web. Nie waren digitale Medien spannender!

Ende

Ein vorlauter Leserbrief

Teil 4 der mehrteiligen Serie zum zwanzigjährigen Bestehen der Page und zum zehnjährigen Bestehen von SinnerSchrader. Teil 1: Computersozialisierung bei Horten, Teil 2: Ein seltsames Protokoll, Teil 3: Schülerzeitung goes DTP

Calamus war der Urknall und schuf ein DTP-Paralleuniversum aus dem Nichts. Tausende semi- und vollprofessionelle Grafiker kauften sich ab 1986 Ataris (erst den ST, später Mega STs und TTs), waren begeistert von Calamus und den ebenfalls unverschämt günstigen Atari-Laserdruckern, welche die Tramiels kurze Zeit später nach Europa verschifften.

Es war ein in diesen Jahren sehr spannender, interessanter – und sehr deutscher Markt. Atari verkaufte in all den Jahren hierzulande wesentlich mehr Rechner als in ganz Nordamerika – und in den Staaten wurde der Rechner zum überwiegenden Teil mit Farbbildschirm als (schlechter) Spielerechner oder als Midi-Musikmaschine verkauft.

Hier hingegen bildete sich mit dem Erfolg von Calamus schnell ein ganzes Ökosystem an Drittherstellern. 3K Computerbild und TMS kämpften mit „Retouche“ und „Cranach“ um die Position des Photoshop-Äquivalents auf der Atari-Plattform, „Didot“ und „Avant Vektor“ wollten dem Illustrator Konkurrenz machen und unzählige weitere Firmen kümmerten sich um Treiber, Tools und Schriften. Die Entwickler, mit denen man auf der Drupa über die Feature-Pipeline diskutierte, kamen aus Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Regensburg.

PAGE-Autorentreffen Anfang 1992 (Foto: Page XXL)

Das Projekt Schülerzeitung fand 1989 sein natürliches Ende und ich trieb mich viel in Werbeagenturen rum, um mein Studium der Informatik und Geschichte als Texter zu finanzieren. Richtig glücklich war ich nicht. Daher traf es sich ganz gut, dass mich Jürgen Siebert, seinerzeit Chefredakteur der PAGE, eines Tages anrief – Grund war wohl ein etwas vorlauter Leserbrief – und fragte, ob ich nicht Lust hätte, über die Atari-DTP-Szene in der PAGE zu berichten.

Natürlich hatte ich.

Von nun an füllte ich monatlich meine zwei bis drei fair bezahlten Seiten, traf mich mit allen relevanten Entwicklern, die den Atari als Publishing-Maschine ganz groß rausbringen wollten (und den Amis mal zeigen wollten, was coole Software ist) und ich hatte den Schrank voller neuer, legaler (Rezensions-)Software.

Die Atari-Community wuchs und gedieh Anfang der 90er Jahre: Calamus professionalisierte sich mit Calamus SL, die ersten frequenzmodulierten Raster wurden in Deutschland auf Atari-Maschinen entwickelt und findige Köpfe machten den Atari zu den Litho-Boliden von Linotype, Hell und Scitex kompatibel.

1992 brachte Atari mit dem Falcon030 eine Harddisc-Recording-Musikmaschine und 1993 die Spielekonsole Jaguar auf den Markt. Die Tramiels in Sunnyvale hatte den professionellen DTP-Markt abgeschrieben. Konsequent lief ein Jahr später der letzte Rechner vom Band, die Atari-Entwicklerszene balkanisierte sich.

Zwar berichtete ich für die PAGE noch eine Weile über ihre Versuche, sich im Apple-, Windows- oder NextStep-Markt zu behaupten. Aber die Wettbewerber auf den neuen Zielplattformen hatten bezüglich der installierten Basis einen Vorsprung von vielen Jahren und waren global aufgestellt. Kaum eine Firma überlebte den Plattformschwenk.

Mir gingen die Themen aus – und ich wollte mich wieder aufs Studium konzentrieren. Es kam anders.

Fortsetzung folgt

Schülerzeitung goes DTP

Teil 3 der mehrteiligen Serie zum zwanzigjährigen Bestehen der Page und zum zehnjährigen Bestehen von SinnerSchrader. Teil 1: Computersozialisierung bei Horten, Teil 2: Ein seltsames Protokoll

Das Schülerzeitungsprojekt professionalisierte sich zunehmend: nationale Anzeigenkunden, höhere Verbreitung – und immer noch ein Schriftbild aus dem 9-Nadeldrucker. Es war schrecklich. Wir bewunderten die visuelle Sprache der neuen Magazine wie Wiener, Basta und schließlich Tempo – und uns fiel die erste PAGE in die Hände. Es musste was geschehen – nur was? Das Traumpaar Mac & Laserwriter war für uns völlig unerschwinglich.

Und hier beginnt die Geschichte des Atari ST und eines seltsamen Ausfluges heimischer Software-Entwickler in die grafische Industrie. Schuld war wohl ursprünglich Franz Schmerbeck. Er schrieb mit Signum2 für den Atari eine Textverarbeitung und hatte dabei eine geniale Idee: Für die Druckausgabe der gerade auf den Markt gekommenen 24-Nadeldrucker nutzte er nicht die eingebauten Druckerschriften, sondern ließ die komplette Textseite als Bitmap-Datei aufbereiten.

Dabei steuerte er die einzelnen Drucknadeln durch zeilenweisen Versatz so geschickt an, dass die 24-Nadler eine native Druckauflösung von 360 dpi erzielten – höher als jeder Laserdrucker damals. Gleichzeitig entwickelte er Tools, mit dem Schriftenliebhaber hochwertige und hochaufgelöste Bitmap-Fonts selbst entwickeln konnten. Innerhalb kürzester Zeit wurde Signum2 zur beliebtesten Textverarbeitung auf dem Atari und es entstand innerhalb weniger Monate eine große Schriftenbibliothek.

Mittels Signum und der Zoom-Taste des Schulfotokopierers erreichten wir 1986 fast Fotosatzqualität im Mengentext. Und dann überraschte uns Christian Griesbeck Ende desselben Jahres mit Calamus. Calamus war nicht nur ein ausgewachsenes rahmenorientiertes Layoutprogramm: Der junge Griesbeck hatte fast im Alleingang quasi nebenbei ein eigenes grafisches Betriebssystem entwickelt. Er verzichtete auf alle GEM-Routinen des Atari-Betriebssystems für die Bild- und Druckausgabe und setze sowohl für die Bildschirm- als auch Druckausgabe eigene Softripping-Algorithmen ein.

Während man auf dem Pagemaker noch Headlines in Klötzchenoptik sah (Adobe rückte erst vier Jahre später den ATM raus), konnte man mit Calamus Ende 1986 bereits auf dem Bildschirm 1:1 in der Belichterauflösung von 2540 dpi arbeiten. Es haute uns schier aus den Socken. Adobe und Steven Jobs griffen das Konzept wenig später unter dem Begriff Display Postscript auf – kriegten es aber unter NextStep nie performant. Wir hingegen layouteten nun für unsere Zeitung Tag & Nacht. Hatten viel Spaß, lernten viel und waren glücklich.

Fortsetzung folgt

Ein seltsames Protokoll

Teil 2 der mehrteiligen Serie zum zwanzigjährigen Bestehen der Page und zum zehnjährigen Bestehen von SinnerSchrader. Teil 1: Computersozialisierung bei Horten

Im Herbst 1984 begann ich zu schreiben und gründete mit drei Schulfreunden eine überregionale Schülerzeitung, die wir an zwanzig Hamburger Gymnasien frei verteilten. (Erstaunt entdeckten wir als 16jährige, dass der Fortdruck quasi nichts kostet, Anzeigenkunden aber dankbar für die zehnfache Auflage das Dreifache zahlen.) Den Mengentext produzierten wir mit Vizawrite auf meinem C64 und einem 9-Nadeldrucker, dessen Schriftbild dank Carbonfarbband und Runterskalieren am Fotokopierer um eine DIN-Stufe die Grenze des Zumutbaren streifte. Der Rest des Layouts bestand aus Letraset-Rubbelbuchstaben, anarchistischen Comics und drei Tuben Fixogum. Über Nacht wandelte sich meine Daddelkiste zum Publishing-Werkzeug.

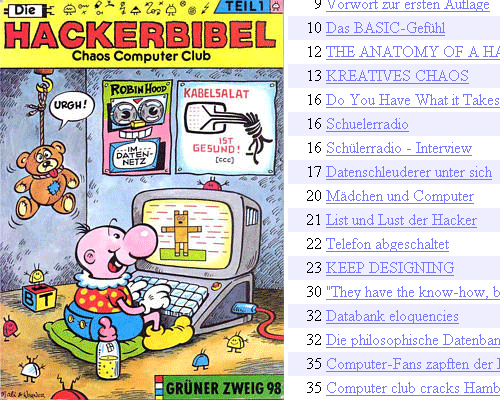

Eine meine ersten Reportagen führte mich in eine Eimsbütteler Souterrain-Wohnung. Hier lernte ich Wau Holland, den damaligen Präsidenten des Chaos Computer Clubs, kennen und er schenkte mir die Hackerbibel, nachdem ich einen Zehnmarkschein in seine Kaffeebüchse (oder die des Clubs – ich konnte es nie herausfinden) gefaltet hatte. Die Hackerbibel hielt Wort und enthielt tatsächlich eine Offenbarung: eine Anleitung zum Bau eines Akustikkopplers. Für – damals lächerliche – 800 Mark an Materialkosten konnte ich meinen C64 über Muffen aus dem Sanitärfachhandel mit dem blauen Miettelefon (es gab damals daneben nur noch graue, grüne oder weinrote) der Post verbinden und war „drin“. Bei guter Verbindung konnten wir mit 300 Baud unglaubliche 40 Zeichen pro Sekunde übertragen – ich fragte mich, ob wir uns jemals soviel zu sagen haben würden.

Wir hatten. Die Szene wuchs rasend schnell. Wir schrieben einfache Mailbox-Programme für unsere Rechner, koppelten sie zu Netzen und statt Spiele tauschten wir nun Foren aus – es war das alte Spiel: Jeder wollte die meisten Foren/Bretter/Boards auf seinem System „hosten“ und mit anderen tauschen. Wir verknüpften das Z-Netz mit dem Maus-Net, dieses mit Fido und alle wollten möglichst schnell auch die Usenet-Inhalte aus den Staaten verbreiten, doch das lief nur auf unerschwinglichen Unix-Systemen und auf einem seltsamen Protokoll, das sich Internet nannte.

Ehrensache, dass es dann ab 1985 von unserer Schülerzeitung auch eine Mailbox-Version gab. Sie war „Public Domain“, heute würde man Open Source sagen, und statt GIFs gab’s ASCII-Art. Als in Tschernobyl im April 1986 die Graphitköpfe kritisch wurden, titelten wir in unserer Zeitung „Atomares Alpenglühen“ und verteilten die wöchentliche Strahlenmessung der Bodenbelastung, die wir aus dem Netz saugten, per E-Mail an die Schulsprecher unserer Stadt zwecks Aushang. Dem „Hamburger Abendblatt“ trauten wir nicht. Unsere Rechner verwandelten sich schrittweise vom Werkzeug zum Medium.

Fortsetzung folgt