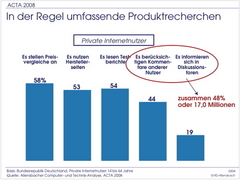

Das Internet spielt bei den Kaufentscheidungen der Konsumenten eine stetig wachsende Rolle. Die Allensbacher Computer- und Technikanalyse 2008 (Acta) hat ergeben, dass jeweils mehr als die Hälfte aller privaten Internetnutzer Preisvergleiche anstellen, die Websites der Hersteller konsultieren und Testberichte lesen. Dies ist die klassische Trias der Produktrecherche, auf die sich Marken und Unternehmen schon seit zehn Jahren einstellen konnten.

Inzwischen legen aber auch die interaktiven Elemente der Internetrecherche stark zu. Fast die Hälfte der Internetnutzer berücksichtigt Kommentare anderer Nutzer oder informiert sich in Diskussionsforen. Das Web 2.0 ist ganz klar im Konsumverhalten angekommen. Diese Entwicklung geht weiter über den reinen E-Commerce hinaus. Denn das Web wird auch für Kaufentscheidungen im klassischen Einzelhandel konsultiert.

Für den E-Commerce gilt inzwischen: Kaum Onlinekäufe ohne Internetrecherche. Wer zum Beispiel Reisen, Hotels oder Mietwagen im Internet bucht, recherchiert mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit zuvor im Internet. Andere Produktkategorien erreichen ähnlich hohe Werte.

Beide Schaubilder stammen aus der Präsentation Internetinduzierte Veränderungen von Kaufentscheidungen und Kaufverhalten. Mehr zur Acta 2008 auf dem Fischmarkt.

Web 2.0

Es gibt 251 Beiträge in Web 2.0.

Was it ever alive?

„Wir sind in der Bereinigungsphase des Web 2.0“, diagnostiziert Tim O’Reilly im FAZ-Interview. Seine Keynote am Dienstag klang schon wie ein Abgesang: Web 2.0 is over. Die Frage ist nur: Was it ever alive?

Die deutsche Start-up-Szene, das ist hinreichend bekannt, besteht überwiegend aus Copycats, wird aber besser. Nur – warum sind deutsche Start-ups uncool? Das liegt an den Geldgebern, meint VentureBeat:

Mehrdad Piroozram is another angel making no bones about the strategy. He says he’s invested in just about every widget company in Germany. The theory is, if you bet a little money on every company in a sector, you’re bound to do well because at least one of them will be a hit. Isn’t he worried about Slide, RockYou or some other large, more advanced U.S. widget company entering the German market? No, there’s always a market for local players, because they’re able to snag local partnership deals for distribution. And as Rainer Maerkle, a partner at Holtzbrinck Ventures, puts it, the copycats reflect the inability of U.S. companies to adapt to local markets.

Als Pointe dazu nimmt StudiVZ-CEO Marcus Riecke seinen Hut, offenbar im Streit. Zehn Millionen Euro Umsatz (2008) sind nicht besonders viel.

Die Web 2.0 Expo kämpft mit der Unsicherheit auf den Märkten. Wie schon beim DLD im Januar (!) testen die Börsen auch heute neue Tiefstände (DAX 4.462,40 um 11.29 Uhr). Mahalo entlässt Mitarbeiter. Mahalo-CEO Jason Calacanis sieht kein Anzeichen für einen Boden:

There is no sign of a bottom right now–despite what the clowns on CNBC might say. The bottom is when Google and Apple miss a quarter and/or lay people off. The bottom is when unemployment numbers go down and consumer confidence comes up (not the other way around). The bottom is when the massive wave of variable, ARM mortgages come up in 2009.

Web 2.0 is over

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann war das die gestrige Keynote von Tim O’Reilly (inofizielles Video hier) auf der Web 2.0 Expo Europe. Der Erfinder des Web 2.0 hält vier Jahre später eine Keynote zur Eröffnung seiner eigenen, gleichnamigen Konferenz – und spricht kaum noch über Web 2.0.

Stattdessen redet er über die Realität, die in diesem Herbst mit Karacho in die digitale Welt eingebrochen ist: wirkliche Probleme wie Klimawandel oder Wirtschaftskrise, auf die O’Reilly gern die Werkzeuge und Methoden des Web 2.0 angewendet sehen möchte. Er spricht über robuste Strategien für Start-ups:

- Work on stuff that matters

- Create more value than you capture

Und zitiert, keine schlechte Idee in Berlin, die Luftbrücke als Beispiel für Entwicklung und technologischen Fortschritt durch wirkliche Probleme. Im Herbst 2008 durchschreitet das Web eine neue Zäsur. Im nächsten Jahr werden wir sehen, was als nächstes kommt.

Ein ausführliches Interview mit Tim O’Reilly hat FAZ-Netzökonom Holger Schmidt.

Die guten Zeiten sind vorbei

Sie dümpeln jetzt schon ein paar Tage in meinem Firefox herum, aber sie gehören zum Besten, was ich bis jetzt über die harmlos Finanzkrise genannte globale Erschütterung gesehen habe: die Folien von Sequoia Capital on startups and the economic downturn.

Die Botschaft der Geldgeber an die Start-ups ist klar: Gürtel enger schnallen, die guten Zeiten sind vorbei. Spannender als diese vorhersehbare Ansage sind die umfangreichen Hintergrundinformationen zur Entstehung und den Folgen der Krise. Wer diese Präsentation noch nicht gesehen hat, sollte das Versäumte unbedingt nachholen.

Ich habe sie mir in den letzten Tagen schon mehrmals angesehen, als ich über das Thema der next09 nachgedacht habe. Mir fiel wieder ein, dass FAZ-Netzökonom Holger Schmidt schon auf der next08 im Mai das große Start-up-Sterben heraufziehen sah.

Damals schien es so, als wolle niemand die Kassandrarufe hören. Dabei war die Finanzkrise schon längst in vollem Gange. Es ist ja nicht so, dass dieser heiße Herbst plötzlich und unerwartet gekommen wäre.

Die Frage ist nun: Was bedeutet das alles für die nächsten Monate? Die Antwort von Sequoia ist klar.

Clay Shirky und die 4 1/2 Daueraufgaben für Social Media

Clay Shirky hat nach seiner gestrigen Konversation mit Charles Leadbeater seine Keynote weggeworfen und aus den Trümmern eine neue gebaut. Oder jedenfalls sagt er das. Nach der Rede von Genevieve Bell über Secrets and Lies müssen da Zweifel erlaubt sein.

Doch einem Weltklasseredner wie Shirky traue ich durchaus zu, dass er sich fix auf sein Auditorium einstellen kann. Auf der PICNIC präsentierte er heute viereinhalb Herausforderungen, die jeder kennen sollte, der sich mit Social Media befasst.

(1) Designprobleme sind soziale Probleme

In grauer Vorzeit des Web 1.0 mag es so gewesen sein, dass (zumindest gedanklich) die Community zuerst da war und dann begann, mit Hilfe von Software etwas zu teilen: Gedanken, Fotos, Videos – was auch immer. Heute ist es umgekehrt. Im Zeitalter des Web 2.0 kann jede URL ihre eigene Community werden.

Shirky illustriert diese These am Beispiel von flickr. Dort kann es passieren, dass aus der Diskussion um ein einziges Bild ein ganzes Tutorium über ein fotografisches Spezialgebiet wächst. Dort bilden Freunde der Schwarzweißfotografie eine Gruppe, die sich strenge Regeln gegeben hat: Jeder, der dort ein Foto publiziert, muss sofort die beiden Fotos davor kommentieren.

Nicht flickr ist die Community, sondern die Freunde der Schwarzweißfotografie auf Twitter. Und sie geben sich ihre Regeln selbst, kontrollieren die Einhaltung und entwickeln die Regeln weiter. Softwaredesign kann da wenig beitragen – außer nicht im Wege zu stehen. Was gar nicht so wenig ist.

(2) Weniger Features sind mehr

Social Software ist die einzige Softwarekategorie, in der spätere Produkte weniger Features haben als frühere. Mit einem simplen Tool wie Blogger wird heute mehr im Web publiziert als mit den hochgezüchteten Contentmanagementsystemen dieser Welt. Twitter hatte beim Start zwei Features, heute sind es sechs.

Bronze Beta ist eine von Fans der TV-Serie Buffy selbst getragene Website, die praktisch gar keine Features hat – aber dafür einen umfangreichen Satz an Regeln.

(3) Es gibt nicht den Nutzer

In Social Media gibt es eine Normalverteilung mit wenigen, sehr aktiven und vielen, wenig aktiven Nutzern. Die Grafik sieht aus wie der berühmte Long Tail. Und die beiden Nutzergruppen unterscheiden sich erheblich.

In der Wikipedia sind mittlerweile Schutzmechanismen eingebaut, mit denen sich die wenigen Aktiven gegen häufig wiederkehrenden Missbrauch der vielen Eintagsfliegen wehren können. Mehr und mehr Artikel können nicht mehr von jedem dahergelaufenen Vandalen bearbeitet werden. Es ist die gute, alte 80/20-Regel, die hier wieder einmal gilt.

Wie überhaupt in die Wikipedia mit der Realität, die sie abbilden soll, auch die Konflikte dieser Realität einwandern: Der Artikel über Pluto hat einen enormen Überarbeitungsschub erlebt, nachdem Pluto aus der Liste der Planeten gestrichen wurde. Und bei Galileo Galilei wurde ein bald 500-jähriger flame war ausgetragen, der mit der katholischen Kirche zu tun hat.

(3.5) Auch Designprobleme werden global

Der Künstler Aaron Koblin hat den Mechanical Turk von Amazon dafür verwendet, eine 100-Dollar-Note in zehntausend Elementen für jeweils einen Cent kopieren zu lassen. Das Internet macht es möglich, auf globaler Ebene zusammenzuarbeiten. Damit gibt es auch Designprobleme von nie gekannter Größe.

You could say that Aaron had 10,000 people working for him as in a way he did – he only payed them a penny – but they were working to collaborate with him and each other. If this were a real company then that would put him high up the list of employers with a large staff. The largest groups in the world that are working collaboratively are working like this.

What we are seeing now is spontaneous conditions of labour springing up. The Division of labour is spontaneous and there is a spontaneous division of motivation. No-one who runs a large company with a management structure cannot understand this. [aufgezeichnet von Lucy Hooberman]

(4) Veröffentlichen, um zu handeln

Die britische Bank HSBC holte sich eine blutige Nase, als sie Studenten erst zinsfreie Überziehungskredite anbot und dieses Angebot einige Zeit später zurückzog. Die Studenten fühlten sich betrogen und nutzten Facebook, um Druck zu machen. Die Bank musste einlenken.

Beispiele dieser Art gibt es zuhauf, aber immer dreht es sich darum, irgendetwas zu stoppen. Wie sieht es mit gemeinschaftlichem, kreativen Handeln aus, wenn es nicht darum geht, irgendetwas zu verhindern? Handeln ist der schwierigste Teil der globalen Zusammenarbeit. Das leuchtet jedem ein, der Getting Things Done gelesen oder schon einmal einen G8-Gipfel genauer angesehen hat.