In der Frühphase des Fischmarkts, so im Jahr 2005, war hier gelegentlich von der AEG-Troika die Rede, bestehend aus Amazon, Ebay und Google. Zwei davon sind auch heute noch höchst relevant für die Entwicklung des Web, nur Ebay hat sich längst aus dem Kreis der tonangebenden Unternehmen verschiedet. Daran wird wohl auch die jüngst angekündigte Komplettübernahme von Magento nicht mehr viel ändern.

Google-Chairman Eric Schmidt hat den verbliebenen zwei Troikanern letzte Woche mit Apple und Facebook zwei weitere hinzugefügt und die Gruppe als die Four Horsemen bezeichnet. Das ist ein schillernder Begriff: Zuletzt trug eine Wrestling-Gruppe diesen Namen. Auf eine andere Spur führt ein gleichnamiger Spielfilm aus dem Jahr 1921: die vier apokalyptischen Reiter, die Seuche, Hunger, Tod und Krieg bringen. Doch ob Eric Schmidt diese endzeitliche Vision im Kopf hatte?

Für Eric Schmidt sind diese vier, Google, Apple, Amazon und Facebook, die treibenden Kräfte der Konsumentenrevolution im Web. Alle vier sind Plattformen, ihr gesamter Börsenwert liegt bei mehr als einer halben Billiarde Dollar, und sie spielen eine dominante Rolle, wie sie in den 90er Jahren zuletzt Microsoft hatte, damals zusammen mit Intel, Cisco und Dell. Microsoft ist Schmidt zufolge keine Triebkraft dieser Revolution des digitalen Konsumenten mehr.

Jeder der vier apokalyptischen Reiter hat eine spezielle Stärke: Suche (Google), Social (Facebook), Commerce (Amazon) und Hardware (Apple). Innerhalb dieser Gang of Four gibt es gleichzeitig Kooperation wie auch Wettbewerb, was mit der enormen Dynamik im Web zusammenhängt, und zwar in beiden Richtungen – als Ursache und als Wirkung: Dynamik erzwingt Kooperation, Wettbewerb erzeugt Dynamik. Gleichzeitig verschiebt sich die Macht immer mehr weg vom Produzenten hin zum Konsumenten.

Die vier apokalyptischen Reiter sind gleichzeitig Treiber und Getriebene dieser Machtverschiebung. Diese Ambivalenz ist schon im Konzept Plattform angelegt: Eine Plattform ist immer zu einem gewissen Grad offen für Dritte, auch für Wettbewerber, und ohne diese ist eine Plattform nutzlos. Doch Plattformen geben ihren Nutzern ein Stück Macht. Plattformen machen zum Beispiel Konsumenten zu Verkäufern (Amazon) oder zu Produzenten (Apple). Der Erfolg digitaler Plattformen treibt die Revolution immer weiter voran.

Interessant ist auch, was in dieser Vierergruppe noch fehlt – eine dominante Plattform im mobilen Bereich. Über die nächsten Jahre wird zu beobachten sein, ob sich eine solche herausbildet, ob ein neuer apokalyptischer Reiter auftritt oder einer der vier das Thema auf Dauer besetzen kann. Apple oder Google, iOS oder Android – das ist hier die Frage.

Es gibt 62 Beiträge in Facebook.

Mein Leben laut Facebook und Intel

You are what you share. Dieser Satz von Brian Solis, ausgesprochen auf der NEXT09, kam mir heute wieder in den Sinn, als ich das Museum of Me von Intel besuchte. Das Ich-Museum nimmt mein Facebook-Profil als Rohmaterial für eine kleine Ausstellung über, ja, mich.

Das Ergebnis ist in meinem Fall wenig aufregend. Ich müsste wohl etwas mehr Aktivität auf Facebook zeigen, um daran etwas zu ändern. Doch diese Idee der Datenvisualisierung gefällt mir durchaus, auch wenn es nur eine Kampagne für einen Intel-Prozessor ist.

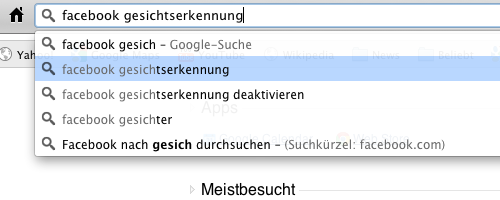

Gibt es im deutschen Sprachraum eigentlich schon eine aufgeregte Pseudodatenschutzdiskussion zu diesem Thema? Das Thema müsste doch noch vor der aktuellen Gesichtserkennungshysterie gelaufen sein.

Das angelsächsische Äquivalent zu den deutschen Fassadenverpixlern ist das schöne Wort creepy, was soviel heißt wie gruselig oder umheimlich. So kommt kaum ein Artikel über das Museumsprojekt ohne dieses Wort aus. Die meisten Rezensenten fügen der obligatorischen Kritik am Datenzugriff (mit dem die ganze Idee steht und fällt) auch die an der etwas seelenlosen, ja musealen Umsetzung hinzu.

Doch von diesen Nebenerscheinungen einmal abgesehen (Haters Gonna Hate) dürfte die Kampagne ein echter Erfolg für Intel werden. Darauf deuten jedenfalls die ersten Zahlen hin. [via]

Irgendwas mit Daten: Post-Privacy, Datenliebe und Kontrollverlust

Als wir im vergangenen Herbst, übrigens auf Anregung von Nico Lumma, über Daten (engl. Data) als Leitthema der NEXT11 nachdachten, da hatten wir nicht viel mehr als eine vage Ahnung. Der Sommer des Missvergnügens an Google Street View war gerade vorüber, das neue Buch von Jeff Jarvis mit dem schönen Titel Public Parts lag noch in weiter Ferne.

Wir sahen schon, dass das Thema Daten starke Emotionen zu wecken imstande ist. Doch „Daten“ allein wäre als Konferenzmotto vielleicht etwas schlicht gewesen, also spielten wir jede Menge Ergänzungen durch und verfielen am Ende auf „Data Love„, zu deutsch so etwas wie „Datenliebe“. Unser Ziel war, die negative Energie, wie sie an Debatten über die angebliche Datensammelwut von Facebook oder Google abzulesen war, ins positive zu wenden. Oder wenigstens einen positiven Aspekt hinzuzufügen.

Wir generieren heute alle zwei Tage soviele Daten wie die gesamte Zivilisation seit ihrem Entstehen bis zum Jahr 2003 (Eric Schmidt). In dieser Situation versagen alle überlieferten Mechanismen des Datenschutzes wie der informationellen Selbstbestimmung. Im Zeitalter einer nie zuvor gekannten Explosion der allgemeinen Datenproduktion muss das Verhältnis von Privatsphäre und Öffentlichkeit neu definiert werden.

In der Zwischenzeit gewinnt das Thema erfreulicherweise an Schwung. Von der datenschutzkritischen Spackeria war hier bereits die Rede. Michael Seemann aka mspro hat dieses Phänomen nun auf seinem dem Kontrollverlust gewidmeten Blog CTRL-Verlust in den größeren Zusammenhang eingeordnet:

Die Spackeria ist eher noch ein datenschutzkritisches Blog, als ein theorielastiges Post-Privacy-Blog. Und als solches, wie ich finde, ein noch viel wertvollerer Beitrag zur Debatte. In letzter Zeit – vor allem bei und seit der Debatte um Google Street View – rückt immer mehr in den Blickpunkt, dass der Datenschutz im Angesicht des Kontrollverlust nicht nur versagt, sondern dass er in diesem Versagen teilweise reaktionäre, die Freiheit des Netzes gefährdende Züge annehmen kann und teilweise schon annimmt.

Der niedersächsische Datenschützer will Werbung auf Webseiten aus Datenschutzgründen verunmöglichen, aus der EU droht eine Richtline die das verwenden von Cookies so gut wie unbrauchbar machen könnte, das “digitale Radiergummi” und der Wunsch nach Vergessen des Internets bedroht die Informationsfreiheit und die Hysterie um Apple, Google und Facebook die “unsere Daten klauen wollen“, greift irrational in dem Medien um sich. Wie ich bereits feststellte, droht der Datenschutz sich gerade vollends lächerlich zu machen und bedroht ohne Frage so langsam das Internet und vor allem sich selbst. Dabei brauchen wir ihn immer noch dringend bei Fragen zur Vorratsdatenspeicherung und dem Schutz des Individuums vor staatlicher Repression.

Am Wegesrand tauchte in den letzten Tagen auch das Projekt Datalove auf, dessen Prinzipien wir bereits auf dem Konferenzblog hatten. Noch einmal Michael Seemann:

Es ist eine Sammlung von Werten die eine neue Haltung gegenüber Daten ausdrückt: “Data is essential“, “Data must flow“, “Data must be used“, “Data is neither good nor bad“, “There is no illegal data“, “Data is free“, “Data can not be owned“, “No man, machine or system shall interrupt the flow of data“, “Locking data is a crime against datanity“. Ich lese es als ein Versuch eine Gegenideologie zum Datenschutz zu entwerfen: Datenliebe statt puritanischer Datensparsamkeit. (Ich hatte es ja mal mit dem Begriff “Datengroßzügigkeit” versucht). Jedenfalls eine schöne Idee, die sich gut mit der Ethik des radikalen Rechts des Anderen verträgt, so als Haltung. Datenliebe und Datengroßzügigkeit als neue, propagierte Werte, passen besser zu der kommenden digitalen Gesellschaft, vor allem wenn sie sich freiheitlich begreifen will.

Stephan Urbach von Datalove hat dieser Interpretation indes noch etwas hinzuzufügen.

Wer braucht schon digitale Privatsphäre?

Wir steuern auf einen neuen Generationenkonflikt zu, und es ist eine neue Variante des Konflikts zwischen digitalen Eingeborenen und Einwanderern. Diesmal geht es um die Privatsphäre und ob es sie im digitalen Zeitalter überhaupt noch geben kann.

Nein, meint eine neue Gruppe, die sich datenschutzkritische Spackeria nennt. In einem Interview mit dem Spiegel, der die Spackeria grob als „Internet-Exhibitionisten“ tituliert, sagt die 25-jährige Julia Schramm Sätze wie diesen:

Meine Daten können mir nicht mehr gehören. Wir haben längst die Kontrolle darüber verloren. Ob wir es nun gut finden oder nicht: Privatsphäre ist sowas von Eighties. (lacht)

Mich deuchte ja schon länger, spätestens eigentlich seit dem Auftritt von Peter Schaar auf der re:publica, dass Datenschutz sowas von Eighties ist. Privatsphäre jedoch hielt ich bislang für durchaus wünschenswert. Aber das mag am Alter liegen, schließlich bin ich digitaler Immigrant, dessen Aufenthaltserlaubnis für das Internet seit 1994 immer nur jährlich verlängert wird.

Julia Schramm gehört der gleichen Generation an wie Mark Zuckerberg. Und so wie Zuckerberg mit Facebook die praktischen Grundlagen des sozialen Miteinanders im digitalen Raum neu definiert, so definiert Schramm die theoretischen Grundlagen um.

Vieles spricht tatsächlich für den radikalen Abschied von der Privatsphäre. Allerdings, so merkt Johan Staël von Holstein nicht ganz zu Unrecht an, ist das auch eine Frage des Alters. Wer erst einmal Kinder hat und es zu einem gewissen Wohlstand gebracht hat, der legt womöglich mehr Wert darauf, seine sensiblen Daten zu schützen, als ein College-Student.

Johan Staël von Holstein arbeitet an einem Facebook-Herausforderer namens MyCube. Er will damit den Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zurückgeben, also das schaffen, was Julia Schramm für unmöglich hält. Auf der NEXT11 im Mai wird er sprechen. Tickets gibt es hier.

True Data Love: KLM Surprise

Die königliche Fluglinie der Niederlande hat mit einer kleinen Social-Media-Kampagne ihre netzaffinen Kunden überrascht. Die Mechanik war einfach und beruhte auf Foursquare: Wer bei Foursquare eincheckt, so die Annahme, der hat auch ein Profil bei Facebook, Twitter oder LinkedIn.

Daraus lassen sich öffentlich zugängliche Informationen über den Fluggast und den Grund seiner Reise gewinnen. Das Social-Media-Team überraschte die KLM-Passagiere dann mit einem kleinen, persönlichen Geschenk. Das Ganze war dann auf Facebook zu sehen.

Aus den Kommentaren bei YouTube lässt sich auch gleich das Risiko einer solchen Kampagne ersehen: Auch unzufriedene Passagiere melden sich zu Wort. Ein persönliches Geschenk tröstet nicht über Unzulänglichkeiten bei der eigentlichen Dienstleistung hinweg.

Auf jeden Fall aber ist die Kampagne ein schöner Fall von Data Love. So lautet das Motto der NEXT11. KLM zeigt hier beispielthaft, wie aus dem stetig wachsenden Datenstrom neue Anwendungen mit Mehrwert für den Konsumenten entwickelt werden können.

[Hat tip to @pr_ip]