In seinem Blog skizziert Richard Gutjahr, wie seiner Meinung nach der ominöse Apple-TV aussehen wird. Zusammengefasst: Es wird keinen geben. Zumindest keinen kompletten Fernseher. Im Zentrum stünden vielmehr iPhone und iPad, über die die Sender via AirPlay in Richtung Bildröhre gestreamt würden.

Grundsätzlich stimme ich Richards Analyse zu. Den TV-Herstellern fehlt es massiv an Innovationskraft und Geschwindigkeit – und nicht zuletzt einem umfassenden digitalen Ökosystem, um die Bedürfnisse von uns Nutzern mittelfristig zu befriedigen. Daher wird Apple in diesen Markt drängen.

Trotzdem zweifele ich daran, dass alles über die iDevices laufen wird.

Warum?

1. Power:

Wir haben keine Lust, unsere kostbaren Akkus für einen gemütlichen Abend auf dem Sofa zu verwenden. Bewegtbild – insbesondere HD – saugen Saft. Eine Lösung wären externe Stromquellen. Doch die berauben die Geräte ihrer Stärke: Mobilität.

2. Nutzer-Fixiertheit der Geräte:

Wir schauen mit der Familie einen Film via iPhone/AirPlay, müssen aber überraschend weg. Und jetzt? „Fin!“ rufen, Handy greifen und verschwinden?

Was könnte es also werden?

Ich glaube an eine aufgebohrte Variante der Box, die aktuell als Apple TV verkauft wird. Gegenüber iDevices bietet sie eine eigene Stromversorgung und ist nicht an einen bestimmten Nutzer gebunden.

Bislang fehlt Apple TV noch die wichtigste Komponente erfolgreichen Fernsehens: Live-Elemente. Zwar gibt es zarte Versuche mit Inhalten des Wall Street Journals, US-Baseball und der NBA, aber von klassischem Live-TV, inkl. Zapping, ist es noch weit entfernt. Fernsehprogramm kommen quasi als Apps daher. Praktisch ist anders.

Doch das ist machbar – gerade für Apple. Optimistisch macht mich die Deutsche Telekom.

Mit T-Entertain zeigen sie in Ansätzen, wie es aussehen könnte: Performante, gut durchdachte Software des Media-Receivers, blitzschnelles Umschalten auch bei HD-Inhalten, das bequeme Programmieren von Aufnahmen von unterwegs via App, und – last not least – die Integration von Live-(Pay-)TV.

Lange habe ich mich gefragt, wie Apple dieses Thema lösen könnte. Digitales hochauflösendes Live-TV, also vornehmlich Sport, Events und Shows, ist die Kernvoraussetzung, um die klassische Glotze im Wohnzimmer abzulösen. Wer das nicht erfüllt, wird Nische bleiben. Bislang hemmen hier unzählige Standards die Entwicklung: gefühlte Billionen verschiedener Verschlüsselungen, Smartcards und Set-Top-Boxen treiben jeden in den Wahnsinn.

Wie T-Entertain kann auch Apple das umgehen. Schluss mit TV via DVB-C, -S oder -T – her mit richtigem Live-TV via Breitband. Apple könnte – wie schon bei Musik, TV und Filmen – zur Plattform werden und jetzt auch Live-Fernsehen bequem verfügbar machen, inkl. Rekorder im Netz, Ping-Integration, Social-Elementen etc. Ein Apple Newsstand, nur eben für Live-Fernsehen und Abo-Möglichkeit – 30-Prozent-Share an Apple inklusive.

Ich freue mich drauf.

Apple

Es gibt 69 Beiträge in Apple.

What would Jonathan Ive do?

Mein Verhältnis zur geliebten Marke mit dem angebissenen Obst ist gestört. Lausche ich dem Grundrauschen im Netz, glaube ich auch, damit nicht alleine zu sein. Es gibt Gründe, warum die Schale braune Flecken bekommen hat. Martin Recke hat einige in seinem Artikel über das iPhone 5 skizziert.

Ich bin Visual Designer, und was mir in der Seele schmerzt (und in meinen Augen), ist die dramatische gestalterische Kluft zwischen Apples Hardware und Software. Hey, ich sitze vor einem MacBook Pro, in der perfekten Vollendung von Form und Material und starre auf ein Stück Software, das mich krampfhaft für dumm verkaufen und so tun will, als sei es aus Leder?

Ähnlich geht es mir mit allen (neueren) Produkten von Apple – iPhone, MacBook Air oder Apple TV: Es bleibt mir jedes Mal der schale Nachgeschmack, dass da was nicht mehr so richtig zusammenpassen will. Oder schlimmer noch: Ich bin begeistert und fasziniert von Form und Material des Äußeren und werde ernüchtert von dem, was mich „innen“ erwartet.

Aber genau die enge Verzahnung von Hard- und Software ist einer der zentralen Punkte in Apples Philosophie und Erfolg: Ein perfekt aufeinander abgestimmtes Produkt, bei dem alles aus einer Hand kommt und so ganzheitliches Erleben schafft.

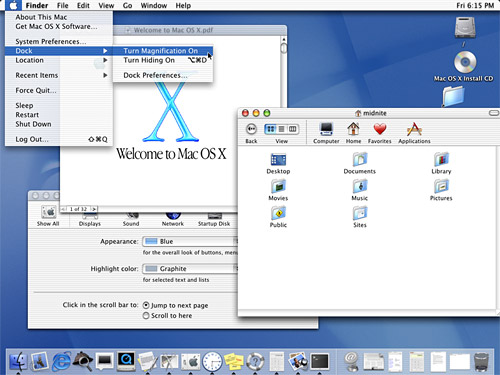

Blickt man zurück zum Startpunkt des phänomenalen Comebacks der Marke, ins Jahr 1997, als Steve Jobs in Cupertino wieder das Ruder übernahm, waren zwei Meilensteine des beginnenden Erfolgs der Consumer-all-in-one-Rechner iMac und das von Grund auf neuentwickelte Betriebssystem MacOS X.

Der iMac war der erste Rechner, der mit den bis dato gängigen Normen der Gestaltung von Rechnerhüllen brach: Er war keine beige-graue eckige Kiste, sondern bunt, organisch geformt und freundlich. Sogar die Technik im Inneren des Rechners wurde nicht schamhaft versteckt, sondern man bekam sie durch den Einsatz farbigen, transparenten Kunststoffs zu sehen – ein unerhörtes Stück Authentizität!

Das Betriebssystem MacOS X folgte wenig später dieser Richtung: Deutlich farbenfroher, mit verstärkten visuellen Effekten wie Schatten, Verläufen, Transparenzen und vielen verspielten Details. Das Interface imitierte sogar die Oberflächenstruktur des Kunststoffs.

Die Verbindung von visuellem Äußeren und Inneren als Einheit war für mich damals schlüssig und ich denke, dass sie mit allen dazugehörigen Facetten auch einen Beitrag zu dem oft beschriebenen ganzheitlichen Nutzungserlebnis darstellte. Es war der Aufbruch aus dem grau-beigen Computer- ins Post-PC-Zeitalter und Beginn der Erfolgsgeschichte zum wertvollsten Unternehmen der Welt.

Foto: Carl Berkeley, Lizenz

Jonathan Ive, Chef-Produktdesigner und damit verantwortlich für die äußere Gestaltung von Apples Hardware, folgte mit jedem neuen Produktzyklus Schritt für Schritt den Prinzipien seines geistigen Vorbilds Dieter Rams. Vergleicht man dessen zeitlose Werke, die er für Braun in den 60ern und 70ern schuf, mit denen Ives für Apple, kann man deutlich die gemeinsame Philosophie ablesen.

Das Produktdesign von Apple wurde also evolutionär reduzierter, eleganter, aber auch authentischer in Bezug auf Formgebung und Material. Ich würde sagen, das Design der kalifornischen Marke wurde ein ganzes Stück europäischer. Software und GUI folgten dem Weg nicht in dieser Konsequenz und so begannen sich Hard- und Software auseinander zu entwickeln.

Das iPhone hat das Missverhältnis rückblickend noch beschleunigt: 2007 mit einem bahnbrechenden Touch-Interface gestartet, das GUI versehen mit Anleihen an Haptik und Stofflichkeit. Der Ansatz, ein immaterielles Etwas durch visuelle Effekte (be)greifbar zu machen, hatte sich ja schon früher im Interfacedesign in der Form von z.B. Schaltflächen bewährt. Und zur Einführung eines neuartigen Touch-Interfaces für ein Smartphone war das folgerichtig und Teil des späteren Erfolgs.

Aber: Der Ansatz basiert natürlich auf einer Lüge. Die Simulation von Tiefe auf einer flachen Oberfläche ist (und bleibt) eben eine visuelle Täuschung – sie verspricht mehr, als sie halten kann.

Zeitgleich mit dem Erfolg des iPhones hielt der Trend Einzug ins Interface- und Webdesign, ja schaffte es sogar auf Papier. Heerscharen von Designern kopierten Apple, führten den Trend weiter und überfluteten das Netz mit Verläufen, Schlagschatten, Spiegelungen, Reflexionen, mit imitierten Holz-, Stein-, Stoffoberflächen, Bonbon-Buttons usw. Sie tun es immer noch, genauso wie Apple selbst.

Foto: Carl Berkeley, Lizenz

Benutzer sind in Bezug auf interaktive Medien aber mittlerweile Erwachsene geworden. Sie haben gelernt, wie man mit solchen Interfaces umgehen kann und muss. Man muss ihnen nicht mehr (und musste ihnen wahrscheinlich noch nie) vorgaukeln, ihre Geräte seien aus Holz geschnitzt oder aus Leder zusammengenäht. Welcher Stumpfsinn!

Doch es gibt Hoffnung. Und sie wird auch von Microsoft genährt, ausgerechnet! „Metro“ – die neue deutlich reduziertere Designsprache des Software-Riesen. Es ist dazu schon einiges geschrieben worden und man mag dazu unterschiedlicher Meinung sein. Drei Prinzipien davon finde ich aber überzeugend:

1. Authentizität

Visuelle Effekte sind wohldosiert, und es wird an keiner Stelle falsche Stofflichkeit vorgegaukelt. Vielmehr ist Inhalt der digitale Stoff. Der Benutzer wird als erwachsener und digital-mündiger Benutzer behandelt und letztlich ernst genommen. Microsoft nennt das „authentically digital“.

2. Inhalt vor Effekt

Die Gestaltung folgt der grafischer Leitsysteme wie sie aus dem öffentlichen Raum, wie z.B. in Flughäfen oder U-Bahnen (Metro) bekannt ist. Das Besondere daran: Die Interface-Gestaltung tritt so weit wie möglich zurück und überlässt dem eigentlichen Inhalt die Bühne.

3. Typografie

Gute Typografie ist wunderbar. Aus gestalterischer, wie auch funktionaler Sicht. Bewusst eingesetzt kann Typografie selbst als User Interface agieren. Sie schafft visuelle Hierarchie und hilft den Inhalt für den Benutzer zugänglich zu machen. Außerdem ist jetzt endlich die Zeit gekommen, in der Typografie auch digital aus ihrem Schattendasein geführt wird.

Metro scheint den Nerv der Zeit genau getroffen zu haben. Aktuell entledigen sich Designer aus allen Bereichen überflüssigen Schmuckwerks: Sie besinnen sich auf gestalterische Werte wie Klarheit der Form, Materialgerechtigkeit und einfache Bedienbarkeit und rücken so wieder in Richtung Ulmer Schule und Bauhaus. Prinzipien, für die das Hardwaredesign von Apple gutes Beispiel ist.

Alles, was zur Zeit an Interface-Design aus Cupertino kommt, wirkt auf mich mittlerweile veraltet und seltsam amerikanisch-verkitscht. Reagiert Apple nicht, könnte die Kluft zwischen Hard- und Software die Wahrnehmung der Produkte in ihrer Ganzheitlichkeit negativ beeinflussen und damit die (noch) coole Marke Apple.

Zeit für einen Neuanfang.

Sir Jonathan: Übernehmen Sie!

iPhone 5: Prächtige Hardware, veraltetes Interface und verschlechterte Services?

Heute ist der alljährliche iPhone-Gedenktag. Millionen von Menschen weltweit bekommen ihre neuen, glänzenden Geräte. Designed by Apple in California, assembled in China. Der Verkaufsstart eines neuen iPhones hat sich zu einem Phänomen der Popkultur ausgewachsen.

Doch worum geht es bei dem ganzen Getöse? Ist immer noch die Hardware das Wichtigste? Nein, sagt Chris Gardner:

What Apple has failed to understand, but its competitors have banked on, is that the smartphone market is not about swish hardware any more, but the device’s software and how easy it is to both use and customise to make the phone yours.

Die Hardware des iPhones folgt offensichtlich dem Trend zu leichteren, dünneren und schnelleren Geräten – infinitesimal werden all diese Gadgets irgendwann unsichtbar. Doch der Schlüssel dafür, diesem Ziel so nah wie möglich zu kommen, ist längst nicht mehr die Hardware, sondern die Software, das Interface.

iOS 6, die jüngste Iteration von Apples mobilem Betriebssystem, startete diese Woche, brachte aber nicht sehr viel Innovation auf diesem Gebiet – das Interface sieht immer noch mehr oder weniger genauso aus wie damals im Jahre 2007, als das erste iPhone auf den Markt kam. Die Nutzer haben nur wenige Möglichkeiten, das Interface zu personalisieren, beklagt Owen Williams:

Apple has not addressed the one thing that’s always bothered me about iOS. The iPhone just isn’t personal. It doesn’t know me and allow me to adjust it to make it my personal phone. I don’t think they understand that their end users aren’t a big faceless group of people.

Owen propagiert Windows Phone 8 und dessen Interface („Live Tiles“) als aktuelles Musterbeispiel.

The thing is, Microsoft gets it. They’re completely right. Live tiles actually do make the technology disappear.

Das heißt, wenn wir Owen folgen wollen, dass es ein Beispiel für ein Interface gibt, das dem hübschen Ziel einer unsichtbaren Technologie zumindest nahekommt. Und es stammt nicht von Apple.

Fügen wir nun noch das Desaster mit dem Umstieg von Google Maps auf Apples eigene Landkarten hinzu. Jetzt haben wir ein Bild mit prächtiger Hardware, einem zunehmend veralteten Interface und einem Serviceerlebnis, das sogar schlechter wird.

Allerdings denke ich, dass dies die Sicht der Technologieexperten ist. Auf Seiten der Konsumenten sehen die Dinge völlig anders aus. Heutzutage sehen Konsumenten Apple-Produkte als klaren Kauf an, mit der Gewissheit, keinen Fehler zu machen.

Der durchschnittliche Konsument vertraut darauf, dass Apple für ihn die Dinge ins Reine bringt. Er erwartet aus Cupertino ein aktualisiertes Interface und bessere Services erst dann, wenn sie fertig sind, und keine Minute früher. Oder, im Falle von Services, überlässt er das Problem dem (App-)Markt.

Google Maps dürfte schon bald wieder auf das iPhone zurückkehren.

Foto: Blake Patterson, Lizenz

Amazon: Services statt Hardware

People don’t want Gadgets anymore. They want services.

Jeff Bezos

Im Anfang war die Hardware, und die Hardware kam von Apple und IBM, und die Hardware war Apple und IBM. Dann kam die Software, und mit der Software kam Microsoft. IBM zog sich zurück und überließ die Hardware Dell und HP. Microsoft dominierte die Software, und Apple geriet an den Rand der Pleite.

Steve Jobs kehrte zurück und führte Apple in wenigen Jahren von dort an die Weltspitze. Er integrierte Hardware und Software zu attraktiven Produkten, indem er Services hinzufügte, um das Konsumentenerlebnis zu perfektionieren. Obwohl dieses Modell extrem erfolgreich ist, hat es bis heute kein Wettbewerber geschafft, etwas auch nur annähernd vergleichbares auf den Markt zu bringen.

Bis jetzt. Doch nun schickt sich Amazon an, dies zu versuchen. Statt auf Hardware wie Dell und HP, Software wie Microsoft oder Produkten aus Hardware und Software plus Services wie Apple liegt der Fokus von Amazon klar bei den Services. Und damit zeichnet sich eine Schlacht ab, die spannend zu beobachten sein wird.

Es ist die alte Dichotomie von Produkten und Dienstleistungen im neuen Gewand. Wir reden schon seit den 70er Jahren über die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft, über die Verwandlung von Produkten in Dienstleistungen. Die digitale Revolution hat dieser Entwicklung einen gewaltigen Schub verpasst.

Apples Exzellenz fußt ganz klar auf dem Design seiner Produkte. Im Vergleich dazu leistet sich Apple beim Design seiner Services schon einige Schwächen. MobileMe war ein Desaster, auch iCloud läuft noch nicht wirklich rund. Und das Universum aus iTunes und den App Stores hat ebenfalls reichlich Luft nach oben.

Für Amazon als Händler liegt das Thema Services näher als für Apple. Auch als Infrastrukturanbieter bleibt Amazon Web Services auf die Dienstleistungen konzentriert, das Geschäftsmodell heißt „Software as a Service“. Und die Hardware? Amazons Kindle-Geräte dienen dem einfachen Zugriff auf Medien, Inhalte und Produkte. Sie sind erkennbar Mittel zum Zweck, keine Gadgets.

Wenn Apple für seine Produkte steht, dann steht Amazon für seine Services. Ist Jeff Bezos der neue Steve Jobs? Ist er ein Meister des Service Designs, so wie Steve Jobs ein Meister des Produktdesigns war? Und ist Service Design das neue Produktdesign?

Mit dem Thema Service Design befassen wir uns auf der NEXT Service Design am 8. Oktober in Berlin. Tickets gibt es hier, Frühbucher sparen bis kommenden Donnerstag, den 13.09., noch 100 Euro.

Apple vs. Samsung und die deutsche Wahrnehmungsverzerrung

„Good artists copy, great artists steal“, sagte angeblich Pablo Picasso, aber definitiv Steve Jobs. Arbeiten bei Samsung gute oder großartige Designer? In jedem Fall haben sie das iPhone von Apple kopiert, entschied letzte Woche eine Jury in den USA.

Apple hat also in einem Gerichtsverfahren Recht bekommen, Samsung wurde zur einer Milliardenstrafe verurteilt. Dies gilt es festzuhalten, denn das Echo in Deutschland liest sich im Großen und Ganzen so, als sei Apple der Böse und Samsung das unschuldige Justizopfer. Also genau umgekehrt als es die Jury entschied.

Wie kommt das? Steve Jobs wurde zu Lebzeiten ein reality distortion field zugeschrieben, mit dem er seine Zuhörer in den Bann ziehen und seine Version der Realität aufzwingen konnte. Hierzulande scheint ein ähnliches Phänomen die Wahrnehmung von Apple zu trüben.

Über die Motive lässt sich nur spekulieren. Sicher gehört dazu die tiefsitzende Skepsis gegenüber wirtschaftlichem Erfolg an sich. Der exorbitante Aufstieg von Apple in den vergangenen zehn Jahren bietet jede Menge Projektionsfläche dafür.

Dazu kommt eine Art David-gegen-Goliath-Syndrom, die Parteinahme für den vermeintlich Schwächeren. Was in diesem Fall besonders unsinnig ist, denn Samsung hat fast sechsmal so viele Mitarbeiter wie Apple und macht mehr als doppelt so viel Umsatz – allerdings weniger Profit.

Schon eher valide sind die befürchteten Auswirkungen der Gerichtsentscheidung auf den Markt der Smartphones. Selbstverständlich profitiert der Verbraucher davon, dass billigere Kopien des begehrten Originals auf den Markt kommen. Aber kann es ein Recht auf Produktpiraterie geben? Wohl kaum.

Das stärkste Argument ist der Verweis auf das unsagbar kaputte Patentsystem der USA, das es möglich macht, selbst trivialste Ideen zu patentieren. Doch das sind die geltenden Regeln, und es lässt sich kein Vorwurf gegen Apple daraus konstruieren, dass Apple sich daran hält.

Nicht zu vergessen: Für Samsung hat sich die strategische Entscheidung, Apple zu kopieren, im großen Stil ausgezahlt. „Copying works“, stellt Farhad Manjoo bei PandoDaily lakonisch fest.

Of the three paths open to tech companies in the wake of the iPhone–ignore Apple, out-innovate Apple, or copy Apple–Samsung’s decision has fared best. Yes, Samsung’s copying was amateurish and panicky, and now it will have to pay for its indiscretions. But the costs of patent infringement will fall far short of what Samsung gained by aping Apple.

Mitleid mit Samsung ist also völlig fehl am Platz.